Part 2: Globale Gesundheit unter Druck: Allgemeine Gesundheitsversorgung und die Rolle der Zivilgesell-schaft bei den G20 priorisieren

In unserer Artikelserie Globale Gesundheit unter Druck beleuchten wir die Auswirkungen der US-Mittelkürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit und Veränderungen der globalen Gesundheitsarchitektur auf die globale Gesundheit. Wir sprechen dazu mit Expert*innen aus Wissenschaft, Politik und der internationalen Zusammenarbeit. Im heutigen Beitrag stehen die allgemeine Gesundheitsversorgung und die Rolle der Zivilgesellschaft im G20 Prozess im Mittelpunkt. Übergreifende Informationen zur allgemeinen Gesundheitsversorgung stehen im ersten Teil.

Die allgemeine Gesundheitsversorgung (Universal Health Coverage, UHC) soll allen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu angemessenen und hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen ermöglichen, ohne sie in eine finanzielle Notlage zu bringen.¹ UHC ist ein zentrales Ziel der Agenda 2030 und im SDG-Ziel 3.8 verankert. Ausbrüche von HIV/Aids, Covid-19 oder Ebola haben uns verdeutlicht, was es bedeutet, wenn dieser Zugang nicht gewährt ist und wie wichtig resiliente Gesundheitssysteme sind. Unter fehlender Finanzierung in Gesundheitssysteme für die Erreichung von UHC leiden insbesondere die vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen. Trotzdem sind Gesundheit und UHC momentan keine globalen Prioritäten. Die politischen Entwicklungen in den USA stehen globaler Gerechtigkeit im Gesundheitsbereich sogar im Weg. In Anbetracht dieser Schwierigkeiten, ist es ermutigend, dass Südafrika in seiner G20 Präsidentschaft die Themen UHC und primäre Gesundheitsversorgung (Primary Health Care, PHC) prominent auf die G20-Gesundheitsagenda gesetzt hat. Die Frage ist jedoch, wie das globale Ziel, UHC zu erreichen, eine Priorität bleiben und langfristig, nachhaltig finanziert werden kann – gerade in politisch unsicheren Zeiten für globale Gesundheit.

Wie soll die Finanzierung für UHC künftig aussehen?

Die immense Finanzierungslücke, die der Rückzug der USA aus der globalen Gesundheit hinterlässt, lässt sich von anderen Gebern kaum schließen - zumal der Trend in vielen Ländern eher in Richtung einer Kürzung von öffentlichen Entwicklungsleistungen (Official Development Assistance, ODA) zugunsten von erhöhten Sicherheitsausgaben geht. Einige philanthropische Stiftungen wie die Gates Foundation erhöhen zwar ihre bereitgestellten Mittel, aber auch dies wird das finanzielle Defizit nicht ausgleichen können. Die Folgen dieser Entwicklung haben gravierende Auswirkungen auf die Erreichung von UHC.

Die ehemalige Gesundheitsministerin von Guinea-Bissau Dr. Magda Robalo ist heute Co-Vorsitzende des UHC2030 Steuerungskomitees, Interim Geschäftsführerin von Women in Global Health und die Präsidentin und Mitbegründerin des Instituts for Global Health and Development. Der fehlende Zugang zu Basisgesundheitsleistungen und die damit einhergehende Benachteiligung von vulnerablen Bevölkerungsgruppen hat sie ihre gesamte Laufbahn über begleitet. Im Interview mit uns erläutert sie, was ihrer Meinung nach notwendig ist, um UHC auch in politischen Krisenzeiten nachhaltig zu finanzieren: „Wenn man die globale Finanzinfrastruktur, den Internationalen Währungsfonds (IWF), die Weltbank und die Art und Weise, wie Kredite vergeben werden, nicht reformiert, wird man nicht in der Lage sein, Geld für Investitionen in die Gesundheit zu generieren. Wenn man nicht dafür sorgt, dass Volkswirtschaften wachsen oder weiterwachsen, werden wir nicht in die Gesundheit investieren können.“ Für sie sind nationale Finanzmittel ein entscheidender Faktor für nachhaltige Gesundheitsfinanzierung. Dafür braucht es ihrer Meinung nach in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens (LMICs) jedoch ein wirtschaftliches Wachstum von vier bis fünf Prozent. Der neue Lancet Report Global Health 2050 stellt heraus, dass in Ländern mit niedrigem Einkommen 4 bis 5% des BIP für Gesundheit ausgegeben werden müssen, um UHC zu erreichen.²

Wie engagiert sich die internationale Gemeinschaft für UHC?

Herausforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit und im Gesundheitssektor sind nicht neu. Durch viele unterschiedliche Geber, multilaterale Organisationen und Initiativen ist das Engagement für globale Gesundheit fragmentiert. Das führte zu ineffizienten Parallelstrukturen, so auch im Bereich der UHC. 2007 riefen die Weltbank und die WHO deshalb die International Health Partnerships (IHP+) ins Leben. Diese wurde von wichtigen Organisationen wie dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF, dem Gemeinsamen Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids (UNAIDS), der Impfallianz Gavi, dem Global Fund zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria sowie NGOs und verschiedenen Ländern unterstützt. 2016 wurde IHP+ dann zu UHC2030 weiterentwickelt, um einen Fokus auf die Stärkung von Gesundheitssystemen zu legen und so eine allgemeine Gesundheitsversorgung zu erreichen.

UHC2030

UHC2030 agiert als Multi-Stakeholder Plattform auf drei Ebenen: Durch Advocacy Arbeit wirkt sie auf politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungsträger*innen ein. UHC2030 verfolgt die Umsetzung von Maßnahmen, Politiken und Programmen im Bereich UHC, um eine Rechenschaftspflicht sicherzustellen und fördert die verstärkte Zusammenarbeit verschiedener Stakeholder zum Informationsaustausch und der Ausrichtung an nationalen Strategien. Dr. Robalo betont in diesem Zusammenhang die Relevanz von Multilateralismus. Auch wenn Staaten ihre eigenen Gesundheitsstrategien entwickeln und in Bezug auf politische Entscheidungen ihre Souveränität wahren, sind internationale Kompromisse in unserer globalisierten Welt unerlässlich. Sie merkt jedoch auch an, dass der Multilateralismus wie wir ihn kennen, durch die aktuellen politischen Entwicklungen an seine Grenzen stoßen könnte. Dr. Robalo weist beispielsweise darauf hin, dass die Vereinten Nationen zunehmend an Einfluss verlieren. Diese Tendenzen stellen auch eine Gefahr für die Erreichung von UHC dar. Das multilaterale System sei an einen Punkt gekommen, wo es grundlegend verändert werden müsse. Sie empfiehlt, Initiativen für globale Gesundheit zusammenzuführen und an einer neuen Governancestruktur zu arbeiten. Insbesondere da der Trend eher in Richtung eines zunehmenden Nationalismus geht braucht es jetzt innovative Ansätze, um multilaterale Kooperation wieder zu stärken.

G20 Südafrika

Auch die Gesundheitsagenda der südafrikanischen G20 Präsidentschaft setzt einen Fokus auf verstärkten Multilateralismus. Unter dem Schwerpunkt Solidarity, Equality, Sustainability (Solidarität, Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit) stehen UHC und die primäre Gesundheitsversorgung (Primary Health Care, PHC) dabei im Mittelpunkt der Arbeitsgruppe für Gesundheit. Neben der Stärkung von UHC durch die primäre Gesundheitsversorgung wurden und werden dieses Jahr folgende weitere Prioritäten diskutiert: Förderung der personellen Ressourcen im Gesundheitsbereich, Eindämmung von nicht übertragbaren Krankheiten (NCDs), Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion (PPPR) und Wissenschaft und Innovation für Gesundheit und Wirtschaftswachstum.

Beim zweiten Treffen der Arbeitsgruppe betonte Südafrikas Gesundheitsminister Dr. Aaron Motsoaledi, wie wichtig es sei, dass Staaten ihre Ressourcen zugunsten von Gesundheitsleistungen umverteilten. Innovative Finanzierungsmechanismen seien entscheidend, um aktuelle Lücken zu füllen. Er wies auch auf den besorgniserregenden Trend hin, dass die Mittel für globale Gesundheit eher zurückgehen und gleichzeitig die Kosten für die Gesundheitsversorgung steigen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe werden in die Diskussionen beim G20-Treffen der Gesundheitsminister*innen im November 2025 sowie die spätere Deklaration einfließen.

Das Engagement der USA innerhalb der G20 und dem G20-Gesundheitsstrang bleibt weiterhin unklar. So war US-Staatssekretär Marco Rubio dem Treffen der Außenminister*innen, welche den Auftakt der südafrikanischen G20 Präsidentschaft markierte, ferngeblieben. Bei dem kürzlichen Treffen zwischen Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und US Präsident Donald Trum, kündigte Trump jedoch an, dass er eventuell doch am G20 Gipfel teilnehmen würde.

Zivilgesellschaftsbeteiligung in den G20 Prozessen als Schaufensterpolitik?

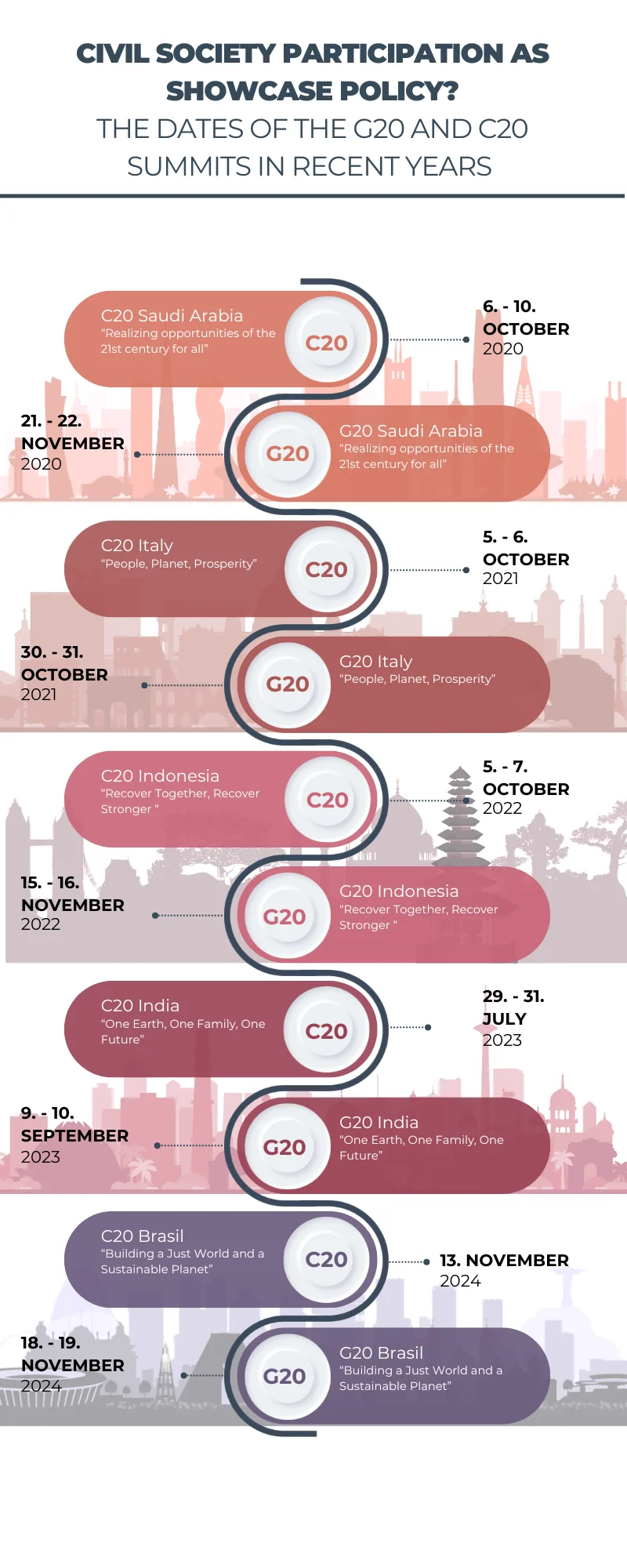

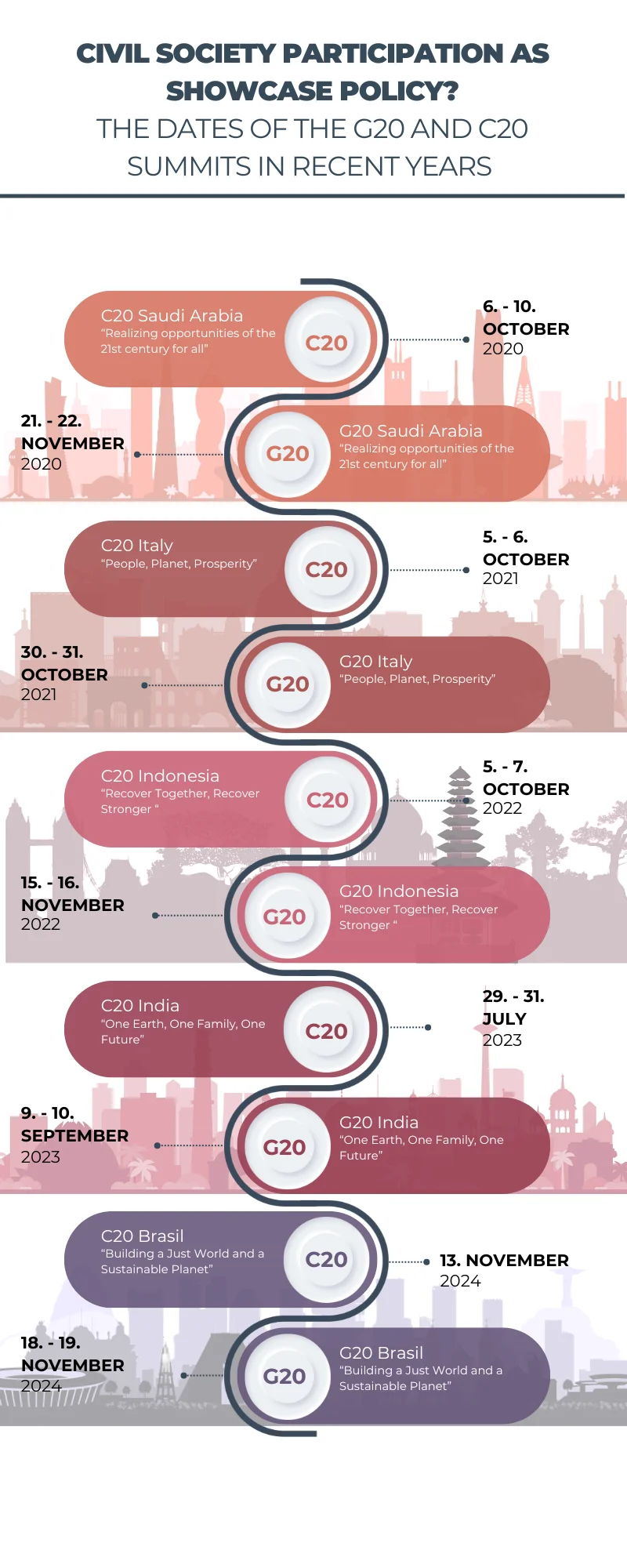

Die Einbindung von zivilgesellschaftlicher Perspektiven in Entscheidungen der G20 wird vor allem durch die zivilgesellschaftliche Initiative Civil Society 20 (C20) vorangetrieben. Diese besteht anders als bei den G20 (und auch G7) nicht nur aus zivilgesellschaftlichen Akteur*innen der G20/G7 Mitgliedsstaaten, sondern ist auch offen für Teilnehmende aus anderen Staaten. Ein erstes Treffen der C20 Global Health Arbeitsgruppe hat in der ersten Jahreshälfte noch nicht stattgefunden. Auch während der ersten Sitzungen der G20-Arbeitsgruppe für Gesundheit gab es keine Stellungnahmen seitens der Zivilgesellschaft. Fest steht jedoch, dass es diese zivilgesellschaftliche Arbeitsgruppe geben wird, wie uns Marwin Meier berichtet. Er ist politischer Referent für Gesundheit und Flucht bei World Vision, mit über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitsbereich in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Zunächst war er für ADRA (Adventist Development and Relief Agency) als Landesdirektor in Togo und auf den Philippinen tätig. Anschließend arbeitete er bei World Vision, zunächst zu HIV/Aids und dann zur Gesundheit von Müttern und Kindern. Er begleitet zudem aktiv die C20 Prozesse: seit 2007 ist er daran beteiligt und hat drei Sherpa Prozesse mitgemacht.

Marwin Meiers Einschätzungen nach war es zur Zeit unseres Gesprächs im April für eine Arbeitsgruppe der Zivilgesellschaft noch etwas zu früh, da er davon ausgeht, dass der C20 Summit erst im September stattfinden wird. Er macht jedoch deutlich, dass er selbst dieses Vorgehen nicht für optimal hält. „Gerade bei der G20 und G7 Arbeit ist es umso wichtiger, den Kalender im Auge zu behalten. Oft ist es leider so, wenn sich die Zivilgesellschaft trifft, dann gab es schon die ersten zwei Sherpa Meetings und dann ist die Hälfte eingetütet, bevor wir anfangen zu arbeiten“, kritisiert er. Grund dafür ist seiner Meinung nach, dass die rotierende Verantwortlichkeit die Organisation der Zivilgesellschaft untereinander erschwert. Aber: je früher die inhaltliche Arbeit der Zivilgesellschaft beginnen würde, desto höher die Chancen, die Empfehlungen einzubringen.

Nach drei Sherpa Treffen, erklärt Marwin Meier, sind 80% des Abschlusscommuniqués bereits ausgehandelt. Erst danach finden die Konsultationen mit der Zivilgesellschaft statt.“

Häufig seien die C20 oder auch C7 Summits zudem zeitlich so nah an den G20 Summits, dass eine wirkliche Konsultation und Mitsprache nicht mehr möglich sind. 2015 fand der C20 Summit in der Bayrischen Botschaft statt, sogar die Kanzlerin war dabei – aber aufgrund ihres Kalenders fand der das Treffen eine Woche vor dem G20 Summit statt. Häufig sein die Staats- und Regierungschefs bei den Summits der Zivilgesellschaft jedoch gar nicht anwesend.

Die Grafik zeigt, dass die Summits der Zivilgesellschaft im besten Fall 1,5 Monate vor den G20 Summits stattfinden. Für eine gründliche Einarbeitung der Empfehlungen und Ergebnisse der Zivilgesellschaft lässt das wenig Zeit – insbesondere da Abstimmungen im multilateralen System sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

Herausforderungen für die Zivilgesellschaft beim Engagement im G20 und G7 Prozess

Für die Organisation des Zivilgesellschaftsgipfelsist die Zivilgesellschaft des jeweiligen Gastgeberlandes zuständig. Das bedeutet für diese auch, dass zu ihren eigentlichen Zeitplänen noch die spezifischen Zeitpläne des globalen Events dazukommen. Gerade in einem Sektor, der kontinuierlich mit Ressourcenknappheit zu kämpfen hat, ist das eine Herausforderung.

Als positiven Aspekt erkennt er jedoch an, dass das BMZ die letzten Jahre auch den C7 teilfinanzierte. Im zivilgesellschaftlichen Raum gab es dadurch eine Vollzeitstelle, die sich um die Organisation des C7 gekümmert hat. Laut eignen Angaben setzt sich das BMZ auch aktiv dafür ein die Zivilgesellschaft in die G20 Prozesse mit einzubeziehen.

Auch die nachhaltige Nutzung von institutionellem Wissen ist eine Herausforderung. In den letzten 25 Jahren fand der G20 Gipfel zwei Mal in Deutschland statt (der G7 Gipfel drei Mal). In der Zwischenzeit geht viel institutionelles Wissen verloren erklärt uns Marwin Meier.

Auch bei der diesjährigen südafrikanischen G20 Präsidentschaft organisiert sich die Zivilgesellschaft laut Marwin Meier selbst. Es gebe in Südafrika eine gut organisierte Zivilgesellschaft. „Das läuft bei weitem nicht immer so und da gibt es leider auch immer wieder ein politisches Hijacking“, bemängelt Marwin Meier. Beispielsweise bei der indischen G20 Präsidentschaft 2023 wurde die Organisation, die von der Zivilgesellschaft als Gastgeberin ausgesucht wurde, abgesetzt. Stattdessen setzte die Regierung eine regierungsnahe Universität als C20 Host ein. Die Zivilgesellschaft in Indien gründete daraufhin einen eigenen People20, der jedoch massive Repressionen, erlitt. So war die Polizei bei den Meetings anwesend, der dritter Tag der Zusammenkunft wurde ohne Gründe abgesetzt und internationale Zivilgesellschaft wurde nicht zum Meeting zugelassen, obwohl sie angereist war.

Wie gut die Organisation des C20 Prozesses dieses Jahr sein wird, ist noch offen. Inhaltlich kann Marwin Meier aber schon einige Prognosen machen: Im Bereich UHC ist der Zivilgesellschaft üblicherweise das Thema Primary Health Care und Community Health sehr wichtig. Er geht daher davon aus, dass diese Themen auch dieses Jahr ein Schwerpunkt der Zivilgesellschaft sein werden, mit einem Fokus auf marginalisierte Gruppen. Nach seiner Einschätzung wird es dabei im afrikanischen Kontext um „Hochrisikogruppen“ wie LGBTQIA* gehen. Auch sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte, sowie Pandemieprävention, -vorbereitung und -reaktion und Patente bspw. für Impfstoffe hält Marwin Meier für Themen, das auf der zivilgesellschaftlichen Agenda stehen werden. Mit Blick auf den politischen Kurs der Trump-Administration könnte es für solche Themen auch ein Vorteil sein, wenn sich die USA aus dem G20 Prozess zurückziehen werden.

¹WHO (2025): Universal health coverage (UHC). www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)

²Global health 2050: the path to halving premature death by mid-century